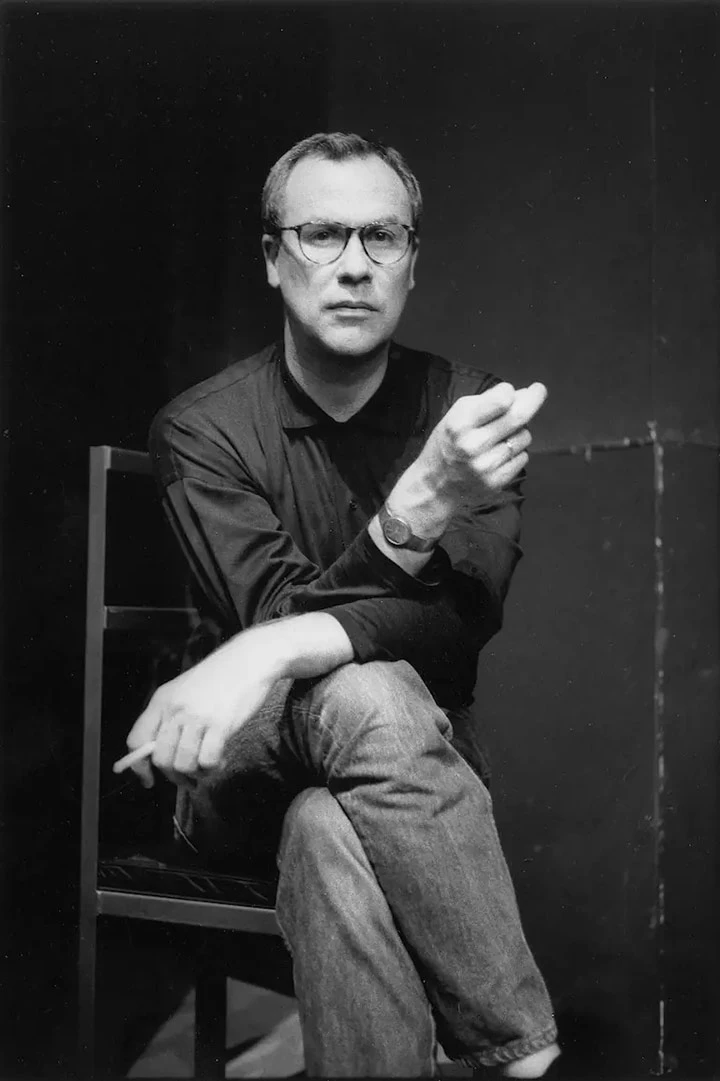

Es frecuente que la formación académica de connotados artistas comience por especialidades del todo ajenas al ámbito en el que desarrollarían su talento. Tal es el caso de Robert Wilson (Waco, Texas, 1941), criado en un entorno provinciano muy alejado de las metrópolis culturales de Estados Unidos, quien en un principio se orientó hacia la administración de empresas en su Texas natal y, luego, ya en Nueva York, hacia la carrera de arquitectura, no sin una breve estancia en París, donde se dedicó al estudio de la pintura. Desde pequeño lo aquejó una grave tartamudez, de la que solo logró liberarse mediante el estudio y la práctica de la danza con la maestra Byrd Hoffman, hacia quien conservaría toda su vida un gran reconocimiento y en cuya memoria crearía una fundación que lleva su nombre. A mi entender, este padecimiento y la disciplina gracias a la que lo superó serían determinantes en su actitud artística respecto a dos rasgos que distinguen su creación escénica: el tratamiento atomizado de la materialidad de la palabra y la preponderancia de una gestualidad más acorde a la pura presencia de los cuerpos que a su identidad de personajes involucrados en una trama.

En cuanto a su acercamiento al teatro, no es de extrañar la fascinación que ejerció en sus primeras aventuras escénicas la obra de Gertrude Stein, interesada en desnudar la palabra con el fin de acercarse a su más escueta materialidad. En este registro, resulta de lo más relevante el interés de Bob Wilson por el mundo del autismo y sus padecimientos verbales, los cuales no dudó en mostrar en escena gracias a la anuencia de un muchacho autista del que se había vuelto íntimo amigo. Explora tanto la posibilidad de exhibir visualmente las palabras a través de la escritura escénica, como la de incluir ruido y silencio aunados al gesto, acaso para tratar de que se escuche ese “silencio que habla”. El lenguaje parece reivindicar una nueva relevancia en la medida en que tiende a lindar con su propia eliminación.

“Su primer gran éxito americano y luego mundial fue la ópera Einstein on the Beach, estrenada en Nueva York, en 1976”.

Ya para entonces, al asumir tanto la responsabilidad de la autoría como de la puesta en escena, escenografía e iluminación, empezaba a afirmar su vocación de artista total del teatro, nutrida en coreógrafos como George Balanchine o Martha Graham y el compositor John Cage, y su colaboración con escritores como William Burroughs o Allen Ginsberg. Sin embargo, es muy probable que se fuera apartando de la autoría dramatúrgica tras colaborar con el compositor Philip Glass en la realización de su primer gran éxito americano y luego mundial: el estreno en Nueva York, en 1976, de la ópera Einstein on the Beach, que representaría un parteaguas en el terreno del arte lírico y de su puesta en escena. Aparece por primera vez en gran formato la música minimalista, la indeterminación argumental y una realización escénica independiente de toda pretensión de significado. Una verdadera revolución en cada uno de estos parámetros, sobre todo porque, al presentarlos en conjunto, se abrió de par en par un espacio mental hasta entonces apenas entrevisto en la ópera del siglo XX, tanto en la osadía musical como en la arbitrariedad representativa.

“Wilson se convertiría en uno de los máximos virtuosos de la iluminación teatral, usando todos los avances tecnológicos a su alcance, al tiempo que estimulaba la creación de nuevos procedimientos lumínicos para la escena”.

A pesar de sus otros trabajos teatrales, no cabe duda de que el éxito de Einstein on the Beach le imprimió a la carrera escénica de Bob Wilson una preponderante tendencia operística, con una presencia constante en los más afamados teatros líricos del mundo a partir de esos años. Sin embargo, tanto en el teatro como en la ópera, se distinguen ya con toda claridad las características más notables de su quehacer escénico. El extremo cuidado por la iluminación se ha convertido en el aspecto, acaso, más importante del teatro, haciendo de la luz el actor más relevante de una puesta en escena, del cual dependerán en gran medida el diseño del escenario y los volúmenes entre los que evolucionarán los personajes. Los planos creados mediante la luz no solo determinarán el despliegue del espacio y del tiempo en el escenario, sino que también convertirán a los actores y su entorno volumétrico en esculturas. Viene al caso recordar que Wilson confirmó esta preocupación al grado de hacerse acreedor al León de Oro de la Bienal de Venecia (1993) en escultura. De esa visión “escultórica” de los actores en escena se desprenden como consecuencias inevitables el hieratismo de sus figuras, la lentitud de sus evoluciones y la gestualidad abstracta que las acompaña, siendo esta la última etapa de su diseño. En efecto, es fama que Bob Wilson siempre comenzaba un trabajo con la elaboración de diagramas, en los cuales iba trazando con colores los planos, las texturas y las mezclas de luz que serían la esencia del espectáculo y orientarían, establecerían y delimitarían el campo de acción de los actores-esculturas, incluidos solamente al final de este proceso. Él mismo confesaría: “Yo he aprendido todo de Cézanne, su uso del color, la diagonal y el espacio, cómo usar el centro y los bordes. Sus imágenes no están enmarcadas por límites”. Así, la luz se vuelve el medio que hace posible la escenificación del tiempo y del espacio: el tiempo como incidencia vertical y el espacio como trayecto horizontal o diagonal. Un espacio “cromo-cartesiano” si se quiere, lo que implica que la luz se convierta en “el actor más importante en el escenario”. Huelga decir que, con los años y al servicio de esta concepción, Wilson se convertiría en uno de los máximos virtuosos de la iluminación teatral, usando todos los avances tecnológicos a su alcance, al tiempo que estimulaba la creación de nuevos procedimientos lumínicos para la escena.

“Unas sutiles y exquisitas metamorfosis lumínicas constituían para el director de escena el verdadero meollo del espectáculo”.

Einstein on the Beach, ópera de Philip Glass y Robert Wilson, 1976. Fotografía de Lesley Leslie-Spinks. Fuente: Robert Wilson (sitio web).

Isabelle Huppert en Orlando de Virginia Woolf, adaptación y dirección de Robert Wilson, 1993. Fotografías de Abisag Tüllmann. Fuente: Robert Wilson (sitio web).

Y como muestra un botón. Tuve la oportunidad de asistir, en 1993, a una función de Orlando de Virginia Woolf, convertido en monólogo por Wilson, a cargo de Isabelle Huppert, en el Théâtre de l’Odéon, en París. Casi inmóvil en el centro del escenario a lo largo de toda la representación, la consumada actriz francesa declamaba algunos pasajes de la obra, acompañando su palabra con esa mínima y abstracta gestualidad propia de Wilson, induciendo en el público una muy comprensible mezcla de sorpresa y sopor, todo ello “vestido” de unas sutiles y exquisitas metamorfosis lumínicas que, sospecho, constituían para el director de escena el verdadero meollo del espectáculo. La confirmación de esta hipótesis se hizo manifiesta cuando, al finalizar la declamación de un texto, la actriz quedó inmóvil en su postura erguida al centro del escenario, con el brazo izquierdo en alto, la mano estirada y el dedo índice apuntando hacia las alturas. La luz ambiental fue menguando, la que iluminaba el cuerpo de Huppert se disolvió y solo quedó visible su brazo izquierdo, que también se fue apagando para solo dejar su mano, y luego solo el dedo índice, y luego solo la punta de ese mismo dedo, diminuto pedazo de carne intencionada en la oscuridad, antes de llegar a la total oscuridad. No sé si alguien en la audiencia esperaba presenciar semejante prodigio de virtuosismo luminotécnico, pues tan solo puedo referir mi absoluta sorpresa y total deslumbramiento ante semejante proeza inesperada. Creo que en ese procedimiento residía la verdadera lectura que Bob Wilson tenía del texto de Woolf, apoyándose en la insignificancia escénica que para él debieron tener los párrafos que sin duda declamó admirablemente Isabelle Huppert, pero que no constituían sino la coartada que una escenificación hablada le otorgaba al despliegue de su visión cromática, espacial y escultórica.

Sin embargo, pocas fueron sus incursiones en el ámbito del repertorio dramático, si se considera su presencia constante en los escenarios operísticos a lo largo de los últimos treinta años. Sin duda, su predilección por esta forma del arte musical convertido en teatro proviene tanto de sus preferencias como de la distensión temporal que la música imprime a la acción escénica. Salvo la propia danza, la ópera es la expresión escénica que mejor podía satisfacer su gusto por una forma de representación desapegada de cierto “naturalismo”, inevitable en la mayoría del repertorio teatral. La centralidad de la palabra cantada, la plasticidad temporal y la propensión escultórica de los cuerpos en escena no podían más que enriquecer tanto la imaginación escenográfico-lumínica de Bob Wilson como su cuidado por vestir a los personajes con los volúmenes y la apariencia acordes a su visión. Situado en el polo opuesto a los directores de escena que se devanan los sesos por sorprender al público al recontextualizar épocas, clases sociales y hasta tramas, nunca dejó de esmerarse en descontextualizar al máximo estos casi pormenores, con tal de plasmar en sus propios términos la lectura que le sugerían los títulos más variados. El público sabía que iba a un espectáculo de Bob Wilson, aparte de ir a escuchar a ciertos cantantes en tal o cual ópera. Se puso de moda, qué duda cabe. Con incondicionales y detractores. Estos últimos solían argumentar, no siempre faltos de razón, que, al transfigurarse el meollo dramático de ciertos títulos, estos se veían mermados de buena parte de su atractivo o hasta de su razón de ser. Pero, aunque esta postura les pudiera restar cierto público, los grandes teatros no dejaron de abrumar su agenda con varios años de anticipación. Y, como todo gran artista, tuvo tanto notables aciertos en sus innovaciones como inevitables repeticiones de las mejores.

“Con indudables aciertos y pese a sus desconcertantes propuestas, no cabe duda de que Bob Wilson será particularmente recordado por Pelléas et Mélisande”.

Pelléas et Mélisande de Claude Debussy, puesta en escena de Robert Wilson, 1997. Fotografía de Javier del Real. Fuente: Robert Wilson (sitio web).

En medio de esta brillante carrera, me parece que tuvo la insospechada suerte de recibir la obra que, de algún modo, había estado esperándolo. Así como a Edward FitzGerald parece haber estado esperándolo Omar Jayyam, Pelléas et Mélisande de Claude Debussy pareció concebida no para que Wilson se la apropiara, sino más bien para que la culminara. Ignoro si alguien, en el Palacio Garnier, tuvo esta intuición al invitarlo, pero si es así no cabe la menor duda de que acertó. La sombría y medieval evocación que rodea al drama del simbolista belga Maurice Maeterlinck le inspiró a Debussy la ópera con la que demostró que un drama cantado podía deslindarse del wagnerismo que imperaba en su época, y con la cual alcanzó la cumbre de su propio repertorio. Hasta Bob Wilson, las no muy frecuentes presentaciones de este título solían abundar en lúgubres murallas, aposentos sombríos, exteriores ruinosos, sin olvidar los consiguientes enseres de guerra y cacería: todo lo que pudiera sugerir el clima “medieval” que pide el libreto. En cambio, con la madurez de su oficio en mano, en 1997, Wilson no tuvo más que darle libre curso a su imaginación para que apareciera de manera inesperada una deslumbrante conjunción estética entre dos grandes artistas. Solo luz, el escenario enmarcado, casi vacío y nada más que la presencia de los actores-cantantes-esculturas fueron la encarnación ideal de la evanescente sutileza que Debussy plasmó en su música. Lo mismo cabe decir de la lenta y hierática evolución de los personajes, así como de su delicada gestualidad en un drama casi carente de acciones escénicas. Era justo lo necesario para que su mímica corporal y gestual se destinara esencialmente a manifestar los íntimos movimientos de las emociones y sentimientos que la música recalca casi exclusivamente en sus variaciones más sutiles. Para muestra otro botón. Al final de la ópera, Mélisande yace boca arriba sobre un lecho, agonizando junto al viejo Arkel, cerca del proscenio, perpendicular respecto al público. Wilson tan solo le hace mantener erguido el antebrazo derecho durante toda la escena y, de pronto, cuando le viene llegando la muerte, lo hace bajar y caer lentamente junto a su cuerpo. Eso es todo, pero el efecto es sobrecogedor. La sorpresa y la admiración que causó este estreno en el Palacio Garnier fueron tales que ha merecido seis reposiciones en la Ópera Bastille, dos en los últimos diez años.

Con indudables aciertos y pese a sus desconcertantes propuestas en sus frecuentes puestas en escena de ópera, no cabe duda de que Bob Wilson será particularmente recordado por este milagro realizado con Pelléas et Mélisande, cumbre de sus talentos y fusión de estos con una obra que parecía haberlo estado esperando. O, quizás también, si se prefiere, que estos talentos siguieron caminos tan personales y divergentes tan solo para poder encontrarse con la ópera que habría de justificarlos.